Si preferís escuchar el artículo en vez de leerlo, dale play!

Reflexiones desde Kenia y Zanzíbar.

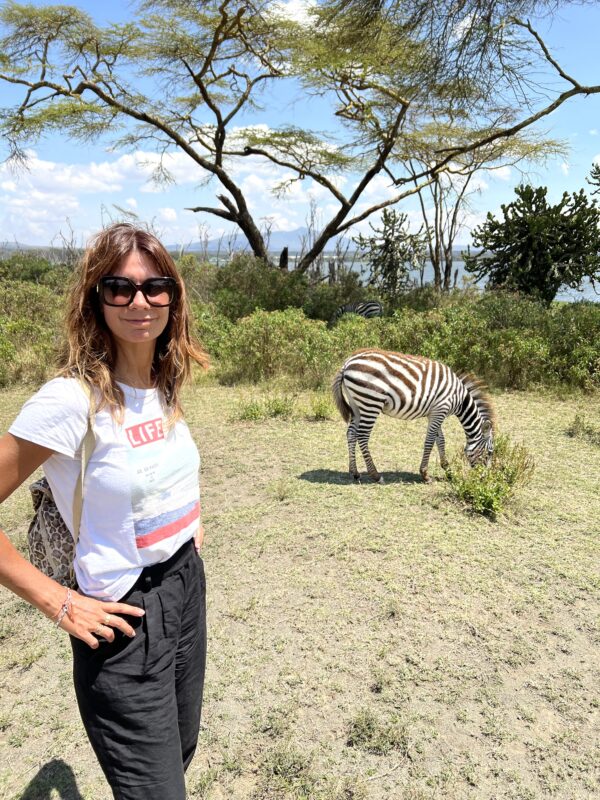

Como mencioné en el post anterior, pasé mi cumpleaños viajando en familia. Sí, cambié las velitas en casa por un safari en la sabana africana. ¿Por qué no? Los destinos elegidos fueron Kenia y Tanzania, con una parada en la paradisíaca isla de Zanzíbar.

Todo comenzó en Nairobi, donde nos reunimos después de vuelos largos y jet lag en estado crítico. Decidimos explorar la ciudad y, para mi sorpresa, Nairobi es mucho más desarrollada de lo que esperaba. Ahí sentí cómo los prejuicios me daban una bofetada. Uno llega imaginando chozas y descubre shopping malls.

El safari en el parque Masai Mara fue el highlight. Nada como despertar rodeada de naturaleza salvaje el día de tus 40 primaveras. Es impresionante estar en medio de la sabana africana, en un jeep con techo desplegable, mirando los animales que de chica vi en el zoológico, en su entorno natural. Vimos de todo: hienas, elefantes, a Timón y Pumba, jirafas, leones, cheetahs, leopardos, rinocerontes … y tantas cebras que empezaban a parecerme caballos con pijama.

Al realizar un safari a pie por las cercanías del camp, afuera de los cercos protectores, los guías nos dieron algunas advertencias. Nos explicaron que la peligrosidad de una situación o animal depende de nuestra reacción. “Como todo en la vida”, pensé.

Luego nos dirigimos al Lago Naivasha y al Parque Amboseli. Todo impresionante, claro. Jirafas y elefantes paseaban a los lados del camino como si fueran vacas en una ruta argentina. Un espectáculo que hace que cualquier problema existencial desaparezca por un rato.

Sin embargo, este viaje no fue solo un desfile de fauna y flora espectacular. También me dejó muchas reflexiones sobre cómo miramos, interpretamos y hasta consumimos lo que consideramos “exótico”. Son en estos pensamientos en los que me gustaría detenerme en este texto.

Mis 40 en el laque Masai Mara en Kenia

Cruce de elefantes en el parque Amboselli

Cebra en la reserva del Lago Navaisha

Game drive en familia

La tensión entre lo auténtico y el espectáculo

En el Parque Masai Mara visitamos una aldea Masai. Allí, lo primero que me asaltó fue una contradicción incómoda: estábamos ahí para “vivir su cultura”, pero al mismo tiempo, había algo teatral en todo el asunto. Mi papá y mi novio no tardaron en expresar su escepticismo. “Esto es un show para turistas,” repetían como mantra. Y quizá tenían razón. No digo que no existan tribus y aldeas verdaderas, y quizás esta también lo fuese. No puedo aseverar nada. Pero si noté la actitud de ambos bandos.

Al llegar, los hombres de la aldea hicieron una danza de bienvenida, y nosotros, los turistas, vestidos a lo Indiana Jones, estábamos allí parados, inmóviles, intentando capturar cada movimiento con nuestros iPhone último modelo. Observábamos con fascinación, pero también con esa distancia que crea la idea de “lo otro”.

Ellos, por su parte, cobraban en dólares por la experiencia y vendían artesanías a precios que dejaban en ridículo al duty-free del aeropuerto. Una parte de mí entendía: todos tenemos que ganarnos la vida. Pero también me sorprendía como los dólares y algún que otro objeto de consumo masivo son endiosados aún en estos entornos más rurales y naturales.

Otra parte de mí no podía dejar de pensar en cómo ambas partes, turistas y Masais, estábamos atrapados en una danza de desconfianza mutua. El Masai desconfía del intruso porque siente que lo ven como espectáculo de lo distinto. Y el extranjero siente que el Masai lo ve como una billetera ambulante, e incluso tonto como para llegar a pagar precios altos, aunque sólo sea por pena; que los Masais se habían montado un teatro para exprimirles algunos billetes.

También me hizo pensar, se puede realmente vivir fuera del sistema? Se puede vivir realmente en la naturaleza y no necesitar nada?

¿Es malo visitar estas aldeas? No lo creo. Creo que es una experiencia enriquecedora, pero me pregunto hasta qué punto podemos despojarnos de nuestra mirada de consumo para verlos como realmente son, sin proyectar nuestras ideas ni cargar el encuentro de tensiones.

Tribu Masai

Mi hermano compitiendo por el salto más alto con los Masais

Selfie con Masais

Zanzíbar y la ironía del all-inclusive

Si el safari fue una experiencia para admirar la naturaleza, Zanzíbar fue una especie de descanso prefabricado. Nos hospedamos en un hotel all-inclusive frente a una playa hermosa. Todo parecía perfecto… hasta que llegabas a la franja de arena que separaba el hotel del mar.

Allí, un ejército de hombres que decían ser Masais (los locales afirmaban que no lo eran) vendían artesanías y ofrecían sus historias a cambio de dólares. Apenas ponías un pie fuera del hotel, te rodeaban con una insistencia que hacía que llegar al agua se sintiera como un reality show: ¿Cuántos Masais falsos puede esquivar antes de llegar al mar?

Era extraño. De un lado del cerco del hotel, nosotros, los turistas, tomando cócteles de colores decorados con sombrillas de papel. Del otro lado, los Masais —o quienes decían serlo—, esperando ansiosos al próximo comprador, su oportunidad para ganar algún que otro billete y pagar su existencia. Una imagen que resumía toda la complejidad de esa relación entre el mundo occidental y los “otros”.

Masais (o falsos Masai) en la playa de Zanzibar

Comprando artesanias a los Masais en la Playa de Zanzibar

El consumo de lo subalterno

Algo que me rondó durante todo el viaje fue el concepto de “consumo de lo subalterno”. Este término, que puede sonar académico, describe cómo quienes estamos inmersos en culturas dominantes a menudo consumimos las culturas periféricas, las “otras”, desde una posición de poder. Al visitar aldeas Masai o comprar artesanías en Zanzíbar, inevitablemente nos convertimos en parte de este fenómeno.

El problema no es solo el consumo, porque al fin y al cabo, intercambiar bienes y experiencias es natural. El problema está en cómo lo hacemos: con frecuencia, desde una mirada que reduce al otro a un espectáculo, una curiosidad, algo que adquirir o fotografiar para mostrar en redes sociales.

Los Masais, en este caso, son conscientes de su lugar en este intercambio. Ellos también consumen nuestra imagen de turistas urbanos con billeteras llenas. Así como nosotros los miramos como “exóticos”, ellos nos ven como una oportunidad económica. El intercambio, entonces, se da bajo una relación desigual: nosotros tenemos la opción de entrar y salir de su mundo, pero ellos no pueden hacer lo mismo con el nuestro.

Esto me lleva a otra pregunta: ¿Qué buscamos realmente al consumir estas experiencias? ¿Es un deseo genuino de aprender y entender al otro, o simplemente queremos coleccionar historias que nos hagan parecer aventureros o conscientes en nuestras redes sociales?

Quizás el verdadero desafío no está en dejar de consumir estas experiencias, sino en hacerlo con conciencia, humildad y respeto. En acercarnos a la otredad no como un espectáculo, sino como un encuentro entre iguales, dispuestos a escuchar y aprender sin imponer nuestras categorías.

En el parque Amboselli con vista al Monte Kilimanjaro

Reflexiones desde el jeep

En medio de todo esto, recordé un viaje anterior a las Salinas Grandes de Jujuy, en Argentina. Allí, había expresado mi preocupación por la “pobreza” de las comunidades locales, pero el guía me corrigió amablemente: “Ellos viven de otra manera. Tienen lo que necesitan”.

Esa frase volvió a mi mente mientras cruzaba caminos rurales africanos. Quizás las aldeas de Kenia y las comunidades jujeñas no sean tan distintas, pero la palabra “exótico” cambia nuestra percepción. Para un europeo, Jujuy podría parecer tan ajeno como Kenia para mí.

Y qué es ser pobre? Muchas de las razones para juzgar a alguien como pobre y sentir pena por él vienen de nuestra mirada urbana, sin darnos cuenta que muchas de las que consideramos necesidades son distracciones superfluas, creaciones que nos mantienen esclavos de un sistema. Y es justamente esto lo que usamos para juzgar a alguien como pobre.

Al final, lo que queda es una pregunta abierta: ¿Podemos mirar al otro sin el filtro de nuestra propia cultura? ¿Sin la arrogancia de creer que nuestras necesidades urbanas son universales?

Viajar es un recordatorio constante de estas tensiones. Es una invitación a reflexionar sobre cómo habitamos el mundo, sobre qué miramos y cómo lo hacemos. Sobre con cuál actitud abrazamos lo distinto. Ya el hecho de plantearnos estos interrogantes, significa que estamos expandiendo nuestra visión.

“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas” – Henry Miller